La roue tourne avec Fiutak

par Parole de Médiateurs · 18 mars 2025

Dans chaque numéro, nous vous présentons un entretien avec une personnalité remarquable qui a laissé une empreinte dans le monde de la médiation. Nous avons eu la chance de rencontrer Thomas Fiutak, médiateur, formateur américain et célèbre dans le monde entier pour sa roue, outil indispensable à tout médiateur. C’était un samedi de décembre 2018, alors que la gronde des gilets jaunes secouait le pays. Nous sommes heureux de vous en livrer un extrait…

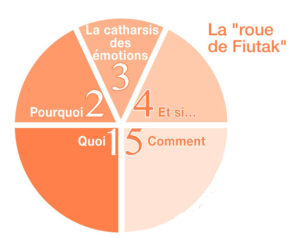

Quel médiateur n’a jamais entendu parler de la roue de Fiutak ? Fondamentale et outil repère pour tout médiateur, elle est à la médiation ce que la pyramide de Maslow est à la psychologie. Thomas Fiutak est un des pionniers de son temps dans le développement de la médiation outre-Atlantique. Enseignant, chercheur et formateur à l’université du Minnesota, il a mené des médiations et des négociations complexes au niveau international et formé toute une génération de médiateurs. Il nous livre son histoire et sa vision des choses.

Intermédiés : bien que tout le monde dans le monde de la médiation ait entendu votre nom, nos lecteurs ne savent peut-être pas qui vous êtes…

Thomas Fiutak : un jour, je me suis rendu en Haïti pour une action humanitaire après un tremblement de terre. Un homme avec qui je travaillais alors m’a posé la même question et je lui ai donné la réponse que je pensais être la meilleure : ma vie a pris un cours où j’aime être mis au défi et où il m’a été donné de découvrir ce que je dois offrir aux autres. Je suis quelqu’un qui n’a pas peur d’oser et de prendre des risques. J’ai aussi une sensibilité et en tant que médiateur, c’est très important parce que j’interviens dans le conflit de quelqu’un d’autre.

J’utilise ma formation et tout ce que je suis pour aider les personnes dans leur conflit. J’essaie de faire en sorte d’aider ces gens à éviter de subir la violence, qu’elle soit physique ou psychologique, afin qu’ils trouvent une issue et découvrent une sortie à laquelle ils n’avaient pas pensé auparavant. C’est ça qui fait de moi ce que je suis aujourd’hui. De mon point de vue, la bonne question serait plutôt : que vais-je devenir ? J’ai une histoire, j’ai eu des succès et je suis curieux de voir ce qui m’attend.

J’ai pris comme modèle Monsieur Jacques Salzer, ici présent. Il me guide dans la pratique de la médiation. D’une certaine façon, ça m’aide à découvrir qui je suis… J’espère pouvoir remplir ce rôle pour d’autres. J’aimerais que mon héritage ne soit pas qu’un nom mais aussi une façon d’aider à enseigner la médiation. C’est ça qui me rendrait heureux

D’où venez-vous et quel a été votre parcours ?

Je suis originaire de Buffalo dans l’État de New York, aux États-Unis. J’ai eu la chance de recevoir une très bonne éducation. On m’a toujours enseigné à poser plus de questions qu’à donner des réponses. La valeur de l’apprentissage était dans le questionnement plus que dans le discernement entre le bien et le mal, le vrai ou le faux, le bon et le mauvais. Je me rappelle avoir écrit un article au lycée, à l’occasion d’un cours sur la diplomatie. Pour une raison qui m’échappait alors, j’ai senti que cela faisait vibrer tout mon être. Alors que je terminais mes études, j’avais le sentiment que tout ce que je vivais, que je traversais, ne me préparait pas à un métier mais à quelque chose de plus profond. Je suis allé à l’université de Cornell, puis à l’université du Minnesota où l’on m’a donné la possibilité de mettre en pratique ce que j’avais découvert à l’époque dans mon cours sur la diplomatie : développer un centre de recherche à l’université du Minnesota et me former à la médiation. À cette époque, j’ai même quitté mon job dans cette université pour un autre poste sans budget… Ça a l’air complètement dingue mais cela s’est passé ainsi (rires). J’ai donc développé bénévolement ce centre de recherches pendant six mois, alors que j’avais deux enfants à charge. C’était un peu stressant, mais j’étais tellement sûr qu’une terre vierge s’ouvrait devant nous que je l’ai fait sans me poser de questions.

À cette aventure sont venues se greffer des rencontres. En tant que directeur du centre de médiation du Minnesota, j’ai été invité à organiser des médiations entre des groupes de femmes israéliennes et palestiniennes pendant l’Intifada en 1988-89. Suite à cela, j’ai été convié par l’ONU en mai 1989 à donner une conférence à Varsovie sur ce travail. J’y ai rencontré le principal négociateur de Solidarnosc (syndicat Solidarité) qui m’a proposé de revenir en Pologne. J’y ai enseigné et ai été consultant du comité constitutionnel. Tout cela est arrivé par hasard, j’ai eu la chance d’être aux bons endroits, aux bons moments, à la bonne fonction et d’être entouré par les bonnes personnes qui m’ont permis d’avancer.

En France, Gabrielle Planès fait partie de ces personnes. En fait, je n’aurais même pas écrit “Le médiateur dans l’arène” (1) si elle ne m’avait pas accompagné. Et c’est encore le cas aujourd’hui avec vous.

Comme nous l’avons déjà dit, les médiateurs du monde entier vous connaissent grâce à la fameuse roue que vous avez créée et développée. Quelle est donc son histoire ?

En 1986-87, mon université a reçu de l’argent de la “Hewlett Foundation” pour développer un centre de gestion de conflits. J’ai pris rendez-vous avec un précurseur dans ce domaine, Roger Fischer, afin de glaner des conseils. Pendant que je l’attendais, je suis allé faire un tour dans sa bibliothèque. À ma grande stupeur, elle était pratiquement vide. Je me suis alors dit que j’avais raison, que tout restait à créer dans le domaine. Sur ce, Roger Fischer est arrivé et m’a invité à entrer dans son minuscule bureau. Je lui ai exposé ce que nous allions créer à l’université du Minnesota. Roger a pris un papier et y a dessiné un énorme cercle qu’il a coupé en deux dans le sens horizontal. La réalité en bas, les idées en haut. En fait, il m’a forcé à conceptualiser mon projet d’une façon à laquelle je n’aurais jamais pensé.

Je parle souvent de la médiation comme un des plus vieux métiers dans l’histoire de l’humanité. Toutes les cultures ont trouvé des moyens de la pratiquer de façon informelle. Moi, je voulais construire une structure qui me le permettait.

Réalité, options, objectif… Le concept prend forme, mais comment l’avez-vous finalisé ?

À cette époque, un grand débat concernant les émotions faisait rage dans le champ de la médiation. Beaucoup considéraient qu’elles devaient rester en dehors. Personnellement, chaque fois que j’assistais ou faisais une médiation, des émotions étaient présentes et essentielles dans le processus. Je me suis dit que nous devions reconnaître leur rôle et leur importance. C’est à ce moment-là que les pièces du puzzle ont commencé à s’assembler. Peu à peu, d’autres se sont mis à utiliser la technique qui avait son élan propre, à la faire évoluer et à la modéliser. Certains ont commencé à envisager la médiation comme une discipline humaine où les émotions avaient également leur place. Après cela, j’ai pu polir ma technique et enseigner la médiation en utilisant cette découverte.

Je suis toujours agréablement surpris de la façon dont les gens se saisissent de mes idées, de leur façon de les améliorer et de les utiliser dans des domaines et pour des raisons auxquelles je n’avais jamais pensé… Et c’est exactement cela ce que recherche un universitaire : que l’on examine son idée, qu’on la fasse évoluer selon sa propre vision des choses et qu’il en ressorte quelque chose de neuf. Cette roue est un repère, un diagnostic, un moyen de savoir où j’en suis dans ma médiation. Je suis ravi que cela fonctionne, j’en suis fier, mais je ne suis pas tout seul à en avoir été à l’origine. Mon modèle aujourd’hui est une synthèse de mille idées issues de mille personnes dont j’ai fait la rencontre au hasard de ma vie. Voilà l’origine de ma roue. Ça me paraît toujours un peu bizarre quand on parle de la roue de Fiutak, je n’avais pas vu les choses comme cela. Mais c’est un compliment que j’accepte.

Votre roue a-t-elle évolué depuis sa création ?

Fondamentalement, ce modèle en cercle n’a pas changé. C’est plutôt ma perception de la médiation qui s’est modifiée. Avec l’expérience, j’ai pris conscience des erreurs que l’on peut faire. L’erreur classique, c’est d’aller directement de l’étape 1 à l’étape 4. Vous découvrez la réalité de la situation et vous vous dites “Ah oui ! Je connais la réponse !”, sans passer par les stades du questionnement, des émotions et de la construction des options. Je peux affirmer que plus on va passer de temps dans le stade 2, dans la ventilation et dans le stade 3, meilleurs et plus durables seront les résultats. Un autre point concerne le positionnement du médiateur. Dans ma formation initiale, je me positionnais en tant qu’élément central de la médiation. Aujourd’hui, je me considère comme l’élément invisible dans le processus. Cela m’a aidé dans ma tête à bien faire la différence entre le processus et le résultat. Ma responsabilité, c’était le processus, leur responsabilité, c’était le résultat, et tout ce que je pouvais faire qui inversait cet ordre-là était une erreur. Enfin, il m’arrive maintenant d’utiliser ce modèle dans des médiations multipartites où je travaille avec des organisations complexes. Je me suis aperçu que l’outil est tout à fait applicable à de plus grands groupes. Voilà les changements principaux que je n’avais pas du tout anticipés en commençant la médiation, que j’envisageais à l’origine comme une mise en confrontation de deux individus.

Notre numéro comporte un dossier spécial sur la médiation internationale. Pouvez-vous nous parler de ses spécificités ?

Prenons un cas impliquant diverses nationalités. Mon travail consiste à déterminer l’élément où les cultures impliquées pourront se rejoindre. Cet élément-là sera mon camp de base. Je ne leur demande pas de comprendre ce qu’est l’autre, c’est impossible, personne ne peut être à la place de l’autre ! Nous sommes tous différents les uns des autres mais nous avons des points communs. C’est donc à partir de ces points communs que l’on doit essayer de travailler ensemble. Je vous donne l’exemple d’une médiation que j’ai faite avec le Minnesota et le Dakota du Nord face au Canada. Elle impliquait 140 personnes et nous avons toujours utilisé ces mêmes principes. En résumé, ce qui caractérise la médiation internationale, c’est d’essayer de trouver un terrain d’entente commun malgré les frontières qui nous séparent. Identifier les décisionnaires, les experts, présenter les différentes parties, accompagner et sécuriser les acteurs directement concernés… À partir de là, on peut commencer à dialoguer et à parler aux parties des différentes options qui se présentent à eux. Pour moi, ces étapes sont cruciales dans le processus.

Vous n’êtes pas sans savoir que la France traverse une crise sociale importante [l’entretien est enregistré en décembre 2018, ndlr]. Quelle réponse apporterait Thomas Fiutak le médiateur à cette crise ?

(rires) Je vais faire appel à Anatol Rapoport (2) qui est à l’origine du concept “Tit for tat negotiation” [négociation du tac au tac]. Il dit que pour affronter l’escalade de la violence, il faut être à la hauteur dans la réponse, tout en suggérant une issue non violente et coopérative… jusqu’à ce que l’autre partie se lasse de la violence tout en ayant entendu vos appels répétés au dialogue. Comme vous leur aurez déjà tendu la main, ils se saisiront de cette opportunité. Quand M. Rapoport a commencé à appliquer cette stratégie de réponse à l’escalade de la violence, notamment pendant la crise nucléaire qui a opposé la Russie et les États-Unis, la méthode a prouvé son efficacité. Quand vous êtes attaqués ou menacés, vous ne cédez pas, vous montrez que vous pouvez faire face et vous proposez une issue alternative. C’est, à ce jour, la meilleure stratégie d’approche qui existe. Vous allez me demander maintenant comment j’appliquerais, moi, cette stratégie à la France ? (Long moment de réflexion)… Je ne suis pas français. Je ne connais pas assez la machine interne du gouvernement français pour y répondre. C’est compliqué mais je suis intimement persuadé d’une chose : il ne faut pas céder à la violence et il faut toujours présenter une alternative de dialogue. Fondamentalement, les gens recherchent toujours une façon de sortir de la crise. La question est donc de le reconnaître, de ne pas les juger sur leurs actes et de leur donner une opportunité de sortie de crise.

Une dernière question pour conclure notre entretien. Quelle est votre philosophie dans la résolution de conflit aujourd’hui ?

Je rejette le terme de “résolution” de conflit. Je pense qu’il ne reflète pas les qualités essentielles de ce que nous faisons en tant que médiateurs. On peut gérer un conflit mais pas le résoudre. C’est une illusion de penser que nous pouvons résoudre quoi que ce soit. On peut construire des accords sur des désaccords, mais le conflit en lui-même a une nature et des racines historiques sur lesquelles on ne peut pas influer. On ne résout pas les blessures du passé, mais on peut gérer les résultats de ses blessures et les violences qui peuvent les accompagner.

Ce que je peux dire, c’est qu’aujourd’hui on s’améliore, on est capable d’utiliser les outils de médiation de façon plus vaste et plus complexe. Aux États-Unis, autant dans nos corporations que dans le monde du business ou dans le champ légal, tout le monde est conscient de la pertinence de l’outil pour être efficace. Enfin, la médiation est valorisée dans le cadre académique, elle est étudiée de façon bien plus approfondie aujourd’hui que par le passé.

(1) Le Médiateur dans l’Arène : réflexion sur l’art de la médiation, par Thomas Fiutak, Gabrielle Planès, Yvette Colin et Jaques Salzer, éd.Erès

(2) Anatol Rapoport : enseignant chercheur à l’Université de Toronto

Thomas Fiutak, médiateur, formateur américain

Propos recueillis par Jacques Salzer et Patrice Coster, avec l’aide précieuse de Gabrielle Planès qui a permis à cet entretien d’avoir lieu.

Traduction : Joëlle Dunoyer et Catherine Ferrant.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.